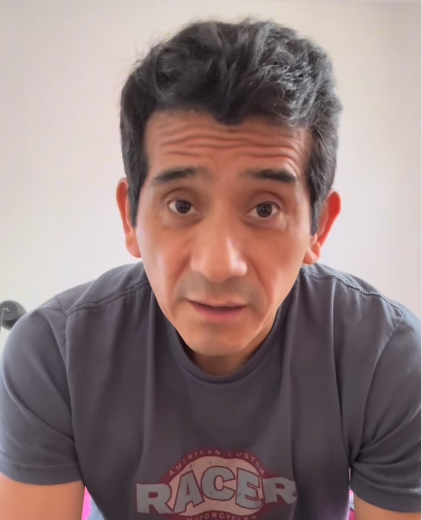

El actor Osqui Guzmán denunció haber sido víctima de racismo y violencia policial en el subte de Buenos Aires. El hecho, que se volvió viral en redes, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuánto racismo hay en una sociedad que prefiere pensarse “blanca” y “sin prejuicios”?

Guzmán contó que una agente de la Policía de la Ciudad lo detuvo sin motivo aparente, le pidió el DNI “por el color de piel”, lo acusó de ser ladrón y llegó a golpearlo con una macana. “Me dijo que el algoritmo me había reconocido, que yo era chorro”, relató el actor en sus redes sociales. El episodio ocurrió en la estación Dorrego de la línea B, y según testigos, la escena fue tan violenta como absurda.

“Basta de perseguirnos por nuestro color de piel”, escribió Guzmán después, en un texto que resonó con fuerza entre quienes reconocen haber pasado por experiencias similares, aunque muchas veces sin la visibilidad mediática que da un nombre conocido.

Un país que se piensa sin racismo

Argentina construyó durante siglos una identidad nacional basada en el mito del “crisol de razas”, una narrativa que omitió la presencia afrodescendiente e indígena, y que hasta hace poco tiempo no se reflejaba ni siquiera en los censos nacionales.

Recién en 2010 se incorporó una pregunta sobre afrodescendencia en una muestra ampliada del Censo. Doce años más tarde, en el Censo 2022, más de 302 mil personas se reconocieron como afrodescendientes o con antepasados africanos: apenas el 0,7% de la población. En provincias como Jujuy, ese porcentaje llega al 1,8%. Detrás de esas cifras hay una larga historia de invisibilización.

“La idea de que en Argentina ‘no hay negros’ o de que el racismo es un problema de otros países sigue siendo muy fuerte. Pero eso no quiere decir que no exista. Lo que hay es un racismo estructural, que se expresa en las prácticas cotidianas, en las fuerzas de seguridad, en el acceso desigual a derechos”, explica la antropóloga Lea Geler, investigadora del CONICET, autora de varios estudios sobre afrodescendencia y discriminación.

Racismo institucional: del prejuicio al algoritmo

El caso de Guzmán no solo involucra una detención arbitraria. Cuando la policía le dijo que “el algoritmo lo reconoció”, abrió una dimensión nueva: la de la tecnología usada para reforzar sesgos.

Organismos como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) advirtieron que los sistemas de reconocimiento facial aplicados por fuerzas de seguridad pueden reproducir discriminaciones raciales y de clase si no hay supervisión independiente. “Los algoritmos aprenden de los datos que les damos, y si esos datos son producto de una historia de prejuicio, lo que hacen es amplificarlo”, señala un informe del organismo.

La escena que describió Guzmán –un control policial motivado por el color de piel, justificado por una supuesta “detección automatizada”– condensa la violencia de un sistema que mezcla prejuicio humano y sesgo tecnológico.

Las denuncias que no se ven

El INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, disuelto en 2024 por decreto de Javier Milei) recibió en 2022 más de 2.500 denuncias por actos discriminatorios. El ámbito más afectado fue el laboral 25 por ciento, seguido por la educación, la administración pública y la vía pública. Aunque los casos por motivos étnicos no figuran entre los más numerosos, los especialistas advierten que existe un alto nivel de subregistro: muchas víctimas no denuncian por miedo o por desconfianza en las instituciones.

“En la Argentina, la discriminación racial se vive en silencio. No se reconoce porque no se ve como un problema estructural. El racismo no siempre se expresa con insultos; muchas veces opera como sospecha, como exclusión o como trato diferenciado”, explica Geler.

El impacto de lo cotidiano

El racismo también deja marcas en lo simbólico y lo emocional. La vergüenza, la desconfianza y el miedo se instalan en los cuerpos de quienes son mirados como “otros”. En palabras del propio Guzmán: “No pude dormir. Me temblaba todo el cuerpo. Sentí que no importaba quién fuera, ni que trabajé toda mi vida. Era solo mi color lo que hablaba”.

El actor, de reconocida trayectoria en teatro y televisión, transformó la agresión en denuncia pública. Su testimonio visibilizó a una comunidad afroargentina o aborigen que históricamente fue negada y que hoy reclama políticas efectivas de reparación y reconocimiento.

Racismo estructural y desafíos pendientes

La antropóloga Lea Geler sostiene que “el racismo no es solo un acto individual de odio o discriminación, sino una estructura que define quién tiene más oportunidades, quién es sospechoso, quién es escuchado y quién no”.

Esa estructura se sostiene en instituciones, medios, discursos y hasta en la falta de registro estadístico. La ausencia de políticas públicas sostenidas, la formación deficiente en derechos humanos en las fuerzas de seguridad y el uso poco transparente de tecnologías de vigilancia agravan el problema.

En paralelo, investigadores apoyados por UNESCO y CONICET trabajan en programas para erradicar el racismo en la educación superior, donde las identidades indígenas, afrodescendientes y migrantes aún enfrentan discriminación sistemática.

Lo que deja el caso Guzmán

La denuncia de Osqui Guzmán no es un hecho aislado: es un espejo de las tensiones de una sociedad que todavía asocia el color de piel con la peligrosidad y la pobreza. Es, también, una oportunidad para mirar de frente el racismo que late bajo la superficie de los discursos igualitarios.

Hablar de racismo en Argentina no es exagerar. Es, apenas, llamar las cosas por su nombre.